- 信息時間:2021-10-14 08:42

- 瀏覽次數:

歷史是最好的教科書,檔案是歷史的記錄者!為慶祝中國共產黨成立100周年,由江蘇省檔案館與江蘇省廣播電視總臺聯合制作的系列短視頻《紅色珍檔》正在播出。

敢為人先“一包三改”

在無錫市檔案史志館,收藏著1984年中共無錫市委發布的《關于總結和推廣無錫縣堰橋鄉鄉鎮工業“一包三改”經驗的報告》。

報告寫道:“一包三改”明顯地改變了農村中不適應生產力發展的生產關系和鄉鎮工業管理中的一些弊端,鼓了勤勞人的勁,治了懶惰人的病,革了“大鍋飯”的命,調動了干四化的積極性……這“一包三改”究竟是場什么樣的改革,能產生這么巨大的影響力?

無錫市檔案史志館開發利用部張依華:“一包三改”是1982年在原無錫縣堰橋鄉提出來的。“一包”就是鄉鎮企業經濟責任承包制,“三改”就是改干部任免制為選聘制,改工人錄用制為合同制,改固定工資制為浮動工資制。現在看起來稀松平常,但當時稱得上是“石破驚天”。

1978年12月,黨的十一屆三中全會召開,中國吹響了改革開放的號角,解放思想的浪潮一浪高過一浪。1982年,江蘇無錫的堰橋鄉學習安徽鳳陽小崗村,引入聯產承包責任制,農民熱情高漲,當年就迎來大豐收。但與此同時,鄉里的社辦工廠卻普遍經營不善,這讓鄉黨委轉而想到:工業是不是也能像農業一樣搞承包呢?

原堰橋鄉農業公司經理繆如慶:廠長就是虧損也不關我的事,盈利也不關我的事,他沒有責任的。大家都認為不改革不行,再這樣下去工業要垮掉。

原堰橋鄉副鄉長高錦度:1982年11月,鄉黨委決定在鄉鎮企業,當時還叫社辦廠,推行廠長經濟承包責任制。

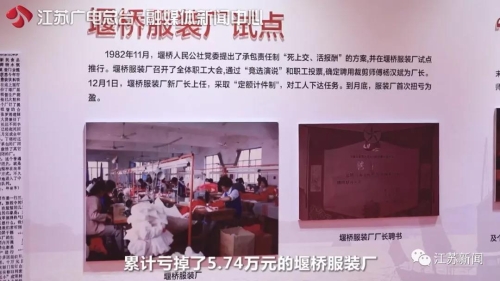

沒有指導文件也沒有先例,怎么改?連續虧損三年,累計虧掉了5.74萬元的堰橋服裝廠被選為試點企業。堰橋鄉黨委提出了承包責任制的方案,“死上交,活報酬”,將經營權下放給真正懂經營的人。

堰橋“一包三改”紀念館館長李戴紅:“死上交”就是必須每年上交5000塊錢利潤,不能再虧損。“活報酬”就是如果有多余部分,自行分配,廠長說了算。那么誰來做廠長呢?競選,大家投票選舉。

最終,裁縫師傅楊漢斌憑借“工人一個不減,上交一分不少,工資上漲30%”的承諾當選為新廠長。楊漢斌上任后推行了定額計件制等新做法,原本干多干少一個樣變成了多勞多得,工人的生產積極性一下子被調動起來。僅僅一個月,服裝廠就扭虧為盈。

這讓鄉黨委倍感振奮,開始在更多企業推行改革。不料,質疑的聲音也隨之而來。

原堰橋鄉農業公司經理繆如慶:有阻力,大家認為這個是搞資本主義了,好像又退回去了嘛。

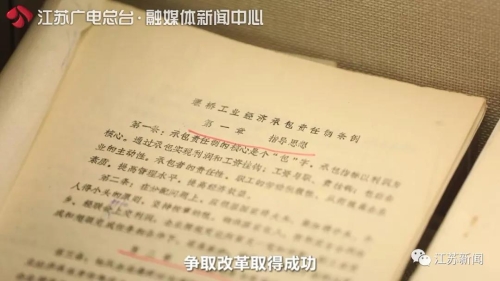

堰橋“一包三改”紀念館館長李戴紅:很多質疑的聲音,當時的無錫縣委書記溫耀邦了解情況后說,無錫縣委支持堰橋所有改革行動,你們要排除萬難,爭取改革取得成功。

關鍵時刻,縣委領導的支持讓堰橋鄉的改革更有了底氣。企業承包制也猶如星星之火在堰橋迅速蔓延。全縣第一個私人購買拖拉機的社員、第一個私人組建的建筑隊、第一個私人承包農場等紛紛涌現。

到1983年底,堰橋18家社辦企業完成改革,全鄉工農業總產值增長74%,農民人均收入504元,同比增長了一倍多。

原堰橋鄉副鄉長高錦度:這個事實證明,推行廠長經濟承包責任制好得很,包與不包大不一樣。

1984年3月,無錫市委派調研小組來堰橋鄉了解情況,并形成報告,將這次改革正式總結為“一包三改”。報告中說:“一包三改”,“包”是核心,“改”是前提和基礎。“改”得堅決,“包”才能扎實。很快無錫市委把這項改革向全市推廣,“一包三改”開始贏得多數人的肯定。

好消息接踵而來,1984年中央4號文件正式將“社隊企業”更名為“鄉鎮企業”,并提出大力發展鄉鎮企業。4月13日,《人民日報》在頭版刊發了《堰橋鄉鎮企業全面改革一年見效》的報道,并配發《把“包”字引向鄉鎮企業》的評論員文章,引起轟動。

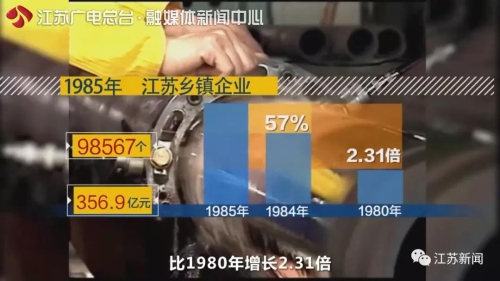

同年5月,江蘇省委又發文在全省推廣“一包三改”經驗,推動全省鄉鎮企業蓬勃發展。到1985年,江蘇擁有鄉鎮企業98567個,實現產值356.9億元,比上年增長57%,比1980年增長2.31倍。

原堰橋鄉副鄉長高錦度:我的體會就是,沒有黨的領導就沒有“一包三改”,是敢想敢沖敢為人先,走前人沒有走過的路。

江蘇省金融研究院院長吳先滿:鄉鎮企業異軍突起,制度的創新直接推動了蘇南,江蘇乃至國家農村工業化的發展道路,積累了資金、管理經驗,這樣以工補農,推動了農村的城鎮化,推動了新農村的建設。

之后,沐浴著改革開放的春風,從泥土中成長起來的江蘇鄉鎮企業,充分發揚“四千四萬”精神,逐漸由小變大,由弱變強,形成享譽全國的“蘇南模式”。如今,在江蘇民營企業百強榜上,有超過半數的企業由當初的鄉鎮企業轉制而來。它們正繼續在新時代煥發出高質量發展的勃勃生機。

只有敢于走別人沒有走過的路,才能收獲別樣的風景。在中國共產黨的帶領下,廣大人民群眾解放思想,銳意進取,創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就。

如今我們還要繼續弘揚敢闖敢試、敢為人先的改革精神,大膽探索、勇于開拓,在新時代創造新的更大奇跡。

銘記百年歷史

傳承紅色基因

《紅色珍檔》帶您重溫光輝歲月

汲取奮進力量