- 信息時間:2020-11-19 10:43

- 瀏覽次數:

2020年是決勝全面建成小康社會,決戰脫貧攻堅之年。伴隨著扶貧奔小康的偉大進程,檔案記錄了中華民族擺脫絕對貧困實現全面小康的千年夢想。

江蘇省檔案館聯合江蘇省政府扶貧工作辦公室共同推出“檔案見證小康路——江蘇系列扶貧紀實報告”,旨在以檔案為主線,通過視頻、文字、圖片串聯起全省各地精彩的扶貧故事,留存扶貧開發的“江蘇記憶”!

請看第四集《春到上塘著新篇》,在此鳴謝宿遷市檔案館、宿遷市扶貧辦、泗洪縣檔案館、泗洪縣扶貧辦、春到上塘紀念館對視頻拍攝給予的大力支持!

點擊播放視頻

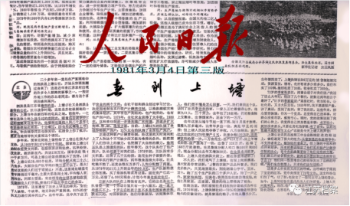

1981年3月4日,《人民日報》刊載了一篇由新華社記者寫作的通訊,標題是《春到上塘》。2008年12月,這個名字被鐫刻在了上塘鎮墊湖村的一座紀念館上,以紀念當地農民的偉大創造。

01

1978年,大旱,上塘公社人無糧、牛無草、地無種。

大包干發起人之一蘇道永

蘇道永,原泗洪縣上塘公社墊湖大隊會計,“大包干”發起人之一,說起往事,便滔滔不絕地拉開話匣子:“1978年,當時我做墊湖大隊會計,我記得當時10年來我們大隊每一年都要吃國家返銷糧20多萬斤,特別是到1978年的遇到大旱,在這種情況下集體生產是無法再搞下去了”。

上塘農村居民居住的茅草屋情形

“赤貧思變、星火點燃”。上塘人率先發起改革,吃起“分田單干”“大包干”的第一只螃蟹。“我就想當時把我們這一村的170多口人,34戶人家,全部把這個土地按照實際人口每人分掉。”蘇道永回憶。

大包干讓上塘馓子時常變得如此興旺

天道酬勤,1979年風調雨順,生產隊迎來大豐收:玉米畝產近300公斤,過去才100公斤;花生畝產200公斤,過去僅50公斤……留足上交給國家和集體的糧食后,生產隊出售余糧1.25萬公斤,還清1000多元集體貸款。

02

1981年2月初,新華社記者王孔誠、周昭先來到上塘采訪。

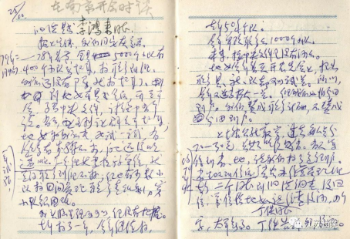

現在仍然保存完好的周昭先生當年采訪上塘農村改革幾十頁筆記中的第一頁

“上塘的土地上,寫的就是‘民以食為天’幾個大字!”通過實地采訪調查周昭先感慨道,“我們帶著一個真實的上塘印象,帶著上塘農民對赤貧的記憶、對生活變化的喜悅,以及對未來的期待回到泗洪縣城。我們有一種強烈的愿望:為農民說話,為農民撐腰。”

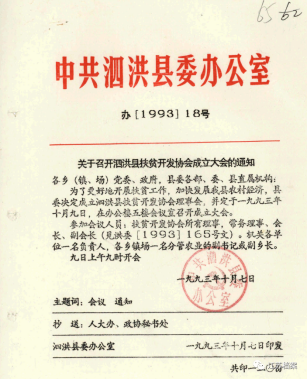

關于召開泗洪縣扶貧開發協會成立大會的通知

上塘農民的做法,很快也得到了中央的肯定。1982年1月,中央下發第一個關于“三農”問題的“一號文件”,正式肯定聯產承包責任制。1983年1月,中央再發“一號文件”,肯定聯產承包制是“我國農民的偉大創造”。江蘇隨即在全省推廣包產到戶。

03

包產到戶讓墊湖人吃飽飯,但隨著時代變遷,種田望天收的生產模式逐步落后于時代。1992年,上塘農民人均純收入504元,不到全省平均水平的一半。這一年,墊湖村成為省定經濟薄弱村。此后,包括上塘在內的西南崗地區8個鄉鎮,被納入全省扶貧攻堅重點片區,一大批扶貧政策相繼落地。

同時,自強不息的上塘人再次激活改革基因,向貧窮宣戰。這一次,他們決定從“分”走向“合”,把小田變大田,啟動土地集中整理,土地規模經營隨之展開。

墊湖村村容村貌

上塘鎮墊湖村從2014年開始種植碧根果,如今已建成1080畝,全國規模最大的碧根果育苗基地。據村委主任周浩介紹,基地現已經帶動10個村居貧困戶,40戶貧困戶入股,“每年有最低百分之八分紅的兜底保障”。

村民在家門口就業

此外,紡織、純凈水、烘干廠等企業工廠紛紛進駐,農民們實現了家門口就業。

潮涌帆起,敢為人先。上塘堅持著“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的鄉村振興目標,正在書寫新時代“春到上塘”的新篇章。